数日前にeiga.comのゴシップ記事にぼーっと目を通していたら、

「全てはウィノナ・ライダーの妄想?『ヘザース』(89)続編はなしと監督が明言」

・・・という見出し(記事)が視界に飛び込んで参りました。

ま、映画のラストでJ.D.(クリスチャン・スレーター)は爆死しましたからね。続編を作るのは

無理だし、そもそも続編を作っちゃいけないタイプの映画だよなぁ、と思っていたので特に

驚きはしなかったのですが、マイケル・レーマン監督のコメントがちょっとイジワルな感じ。

「ウィノナが続編の話を持ち出してくるのはいつものことで、(脚本家の)ダンも僕もそれを

ジョークにしているぐらいなんだ」

・・・って、ネタにされてます。ウィノナさんカワイソすぎ(涙)。これじゃ映画の中のヘザースの

イジメと何ら変わらないなぁ。大体、レーマンだって最近ロクな映画撮ってないじゃないの。

数年前に奇行(=万引き疑惑)でキャリアにケチがついて以来、すっかり「ウィノナ=変人」

というレッテルを貼られてしまってますが、あんまりイジメちゃいけませんって。それにしても、

この調子だとウィノナさんの完全復活はまだまだ先になりそうだな・・・。

そんなワタクシは20年来のウィノナ・ライダーのファンでございます、ハイ。

ま、確かにこの方は昔から変わり者だったわけですが、80年代は「不思議ちゃん」系の

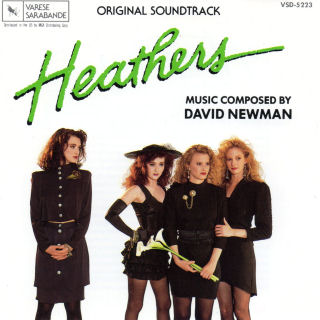

役を演じると抜群にキュートでした。『ヘザース』も80年代ファッションに身を包んだ

ウィノナさんはスーパー可愛かったし、自身の実体験をそのまま演技に転化させたような

「いじめられっ子」ベロニカ・ソーヤー役も最高にハマってました。日頃の恨み辛みを日記に

書き殴る描写とか、文系女子のダークな一面を垣間見た気がしました(笑)。

で、ベロニカに屈折した愛情(?)を抱くJ.D.役のクリスチャン・スレーターがまたいいんだな。

アナーキーで悪魔的な魅力を持つ危険な男を好演してます。

コイツがヘザースの片割れとか、ベロニカに恥をかかせたフットボール部のいけ好かない

上級生をブッ殺しちゃあ自殺に偽装するんですが、どんなにイヤな奴でも自殺(ホントは違う

わけですが)した途端、学校中が彼らを聖人君子のように扱い始める、というくだりが何とも

風刺が効いております。偽善をあざ笑う究極のブラックユーモア。これがなかなか的を射ている

から、この映画は面白い。「笑える」のではなく「興味深い」という意味での面白さなのですが。

ま、ブラックなテーマはさておき、ウィノナ・ライダーが抜群にカワイイので、それだけでも

必見の映画でしょう。

そういえば、その後スレーターは『ベリー・バッド・ウェディング』(98)で「もしもJ.D.が大人に

なったら?」みたいなキャラを演じてましたが、カルト的人気を得た『ヘザース』と違って、

こっちの映画は酷評されましたなぁ。ま、叩かれるのも無理もない内容だったわけですが。

さて『ヘザース』の音楽は、デヴィッド・ニューマンが担当しております。トーマス・ニューマンの

1歳違いの兄・・・なのですが、アカデミー賞常連の弟に比べると、どうにも作品に恵まれない

気の毒な人です。『愛に翼を』(91)とか『ブロークダウン・パレス』(99)とか、佳作も結構多いん

だけどなぁ。

『ヘザース』では、いかにも「80年代の音」といった感じのシンセ・スコアを鳴らしています。

J.D.のためのライトモチーフでハーモニカを使っているのがポイントでしょうか。チープな

シンセ・サウンドが結構聴いていてクセになり、個人的には好きな一枚です。

確か中古CD屋で偶然見つけて580円くらいで買った記憶がありますが、いい買い物でした。

(最近見かけませんしね)