『スパイ大作戦』(68)や『燃えよドラゴン』(73)などの音楽が世代を超えて愛されている巨匠音楽家、ラロ・シフリンが2025年6月26日に亡くなりました。

『スパイ大作戦』(ミッション・インポッシブル)のテーマ曲ほか

映画音楽作曲家のラロ・シフリン死去(amass)

https://amass.jp/183445/

シフリンの翁が90代なのは知っていましたし、93歳で亡くなったと聞くと十分長生きされたとは思うのですが、それでも巨匠の死はやはり悲しい。

おそらくシフリンのような音楽家は今後現れないと思うし、ヒーロー映画とフランチャイズ映画が幅を利かせている現在の映画音楽界では、シフリンが作ってきたような音楽を若手が受け継ぐ流れもなさそうだし、そういった劇伴も需要がないような気がするので、「またひとつの時代が終わってしまった」という気持ちが強くなって寂しくなるのです。

閑話休題。

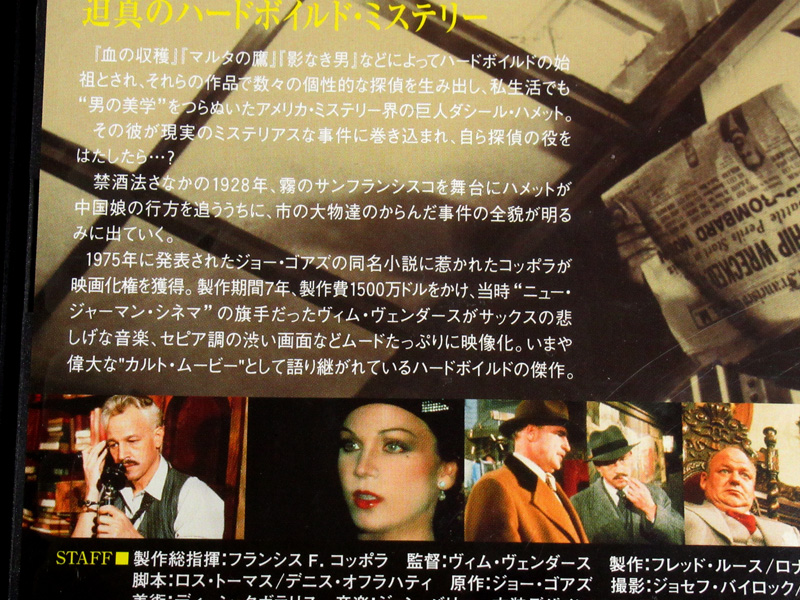

自分が初めて買ったシフリンのサントラ盤は何だったかなと思い出してみると、『ダーティハリー』のアンソロジー盤でした。この写真(↑)の仏ワーナーから発売されたものではなく、1990年代後半にAleph Records(シフリンのレーベル)から発売になったジャケ写が風景写真のものです。第1作と第2作、第4作からシフリンの劇伴を数曲ずつ選んでコンパイルしたアルバムでした。

Dirty Harry Anthology – amazon music

(アルバムのページがうまく表示されない場合は、再読み込みをしてみて下さい)

自分くらいの歳(ちなみに就職氷河期世代です)だと、シフリンの音楽なら少年時代に『燃えよドラゴン』のテーマ曲を聴いて興味を持つパターンが多いのかもしれませんが、1980年代に少年時代を過ごした当時の自分はカンフー映画に全く興味がなく、どちらかというと刑事もの(『特捜刑事マイアミ・バイス』や『西部警察』)を好んで観ていたのでした。

だからシフリンの音楽も地上波で放送していた『ダーティハリー』でまず興味を持ったのですね。

前述のアンソロジー盤を買ったのは学生時代…高3の頃だったのかな。「ああ、こんな曲が流れてたっけ」と思いながら何度も聴いたものです。あの劇伴がCDで聴けるようになったのが嬉しかった。

『ダーティハリー』のサントラ盤については、以前書いたブログをご覧下さい。