10月31日から2週間限定で『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(95)の4Kリマスター版復活上映があるらしいです。

【公開30周年】「GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊」4Kリマスター版、10月31日からリバイバル上映 | 映画.com https://eiga.com/news/20250908/23/

映画版『攻殻機動隊』が公開になった頃といえば、当時の自分は某仙台私立高校に通う高校生で、仙台駅東口のいまは無き映画館、シネアートで上映がありました。

小さい映画館でスクリーンは2つしかなかったから、上映回数はそれほど多くなかったのかな。ちょうどいい時間の上映回がなくて、確か学習塾(某予備校)の授業が終わってから夕方の回にすっ飛んでいったのを憶えています。

コンピューターに関しては全くの無知で、高校の哲学の授業もあまり興味がなかった当時の自分にはテーマが難解すぎて、どれほど内容を理解できていたかは分かりません。

まあ自分が映画を見終わったあと、ほかのお客さんも呆然とした感じで退席していったのを憶えているので、たぶん「で、結局どういうことなの?」というような反応だったのだと思います。その後映画経験値が上がってからはテーマを理解できるようになりましたが。

そんな当時の自分でも、感覚的に「これはすごいぞ」と思ったものがありました。

川井憲次氏の劇伴です。

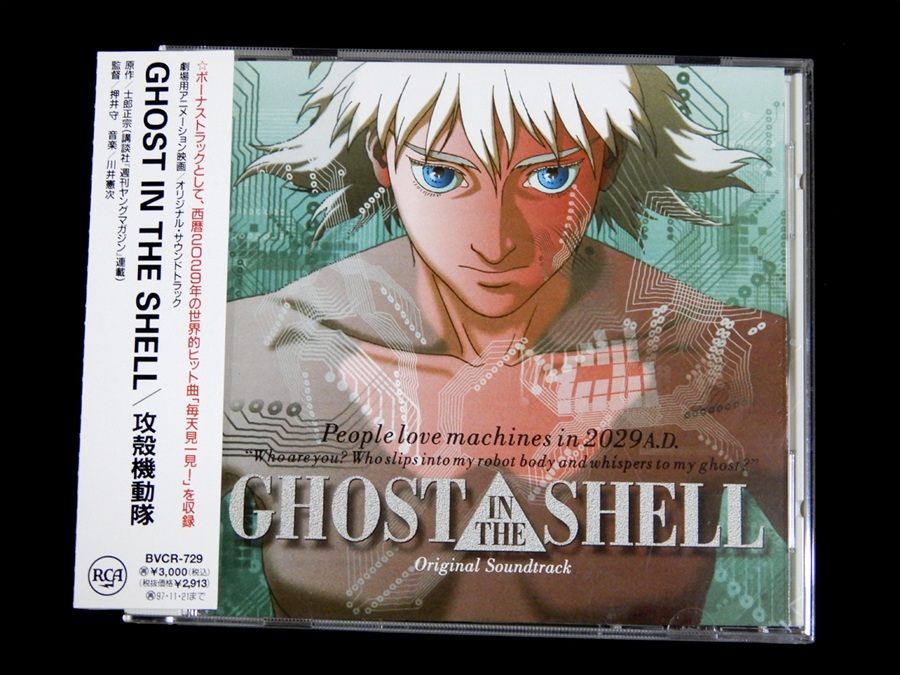

『GHOST IN THE SHELL-攻殻機動隊 2.0』ORIGINAL SOUNDTRACK – amazon

攻殻機動隊2.0 ORIGINAL SOUNDTRACK<通常盤> – TOWER RECORDS

川井氏のサントラは『機動警察パトレイバー the Movie』(89)と『機動警察パトレイバー2 the Movie』(93)を愛聴していて、その音楽の変遷から「たぶん『攻殻機動隊』の音楽は『P2』の路線(ミニマル/アンビエント系)になるんだろうな」と大体の予測していたのですが、当方の想像の遙か上を行く深遠な劇伴を劇場で耳にしたとき、とても衝撃を受けたものです。

1990年代半ばの映画業界で「近未来的な音楽」といえば、いかにも電子的な音を鳴らすシンセサイザー劇伴や、挿入曲で退廃的なテクノ/インダストリアル・ロックをガンガン鳴らす手法が一般的でした。前者の代表例は1980年代の作品ですが『ブレードランナー』(82)、後者だと『バーチュオシティ』(95)や『JM』(95)あたりを思い浮かべて頂くとよろしいかなと。

そんな中、川井氏は『攻殻機動隊』で民謡とガムラン、太鼓を使ったアジア的かつ日本的でもある和洋折衷の劇伴を作り上げたのが素晴らしい。しかも民謡歌手の方々に「古い日本語でブルガリアンボイスのような和声を」とお願いするというこだわりよう。

銃火器を派手に打ちまくる終盤のアクションシーンで、あえて静かなアンビエント・ミュージック風の劇伴を流すという演出も素晴らしい。

サントラ盤のブックレットに川井氏の独特な文体で書かれた楽曲解説が載っているので、詳しい曲の分析は割愛させて頂きますが、当時の自分は川井氏の楽曲解説を読んで、打楽器の知識が深まったものです。

「この音がグンデルなのか」とか「チューブラーベルも使ってるのか」とか、曲を聴きながら楽曲解説を読んで理解していったわけです。

当時はまだインターネットなんてやっていなかったから、分からない楽器の音があったら、こうやって様々な文献を読み、実際にその楽器の音を(何らかの形で)聞くことで知識を得ていくしかなかった。まあ苦労したぶん、知識はしっかりと身につきましたが。

そして『攻殻機動隊』のサントラといえば、友人に聴かせたときの反応も興味深かった。

彼曰く「同じ曲がいくつも入っていてちょっと退屈した」とのこと。「同じ曲」というのは3つのバリエーションが収録されている「謡」のことでしょう。

その友人も『パトレイバー』が好きで、ゲーム音楽のサントラもいろいろ聴いている人だったので、それならきっと『攻殻機動隊』のサントラも気に入るのではないかと思って聴かせてみたのですが、いま思えばこの「ゲーム音楽のサントラをよく聴いている」というのが意外な落とし穴だったのでした。

…というのも、「ステージ毎に曲が変わる」タイプのゲーム音楽のサントラを聴いていると、テーマ曲のバリエーションで構成された映画のサントラを聴いたとき、「同じ曲ばかりで飽きる」という反応になってしまうわけです。

最近のゲーム音楽は映画音楽に近い作りのものもあるので、こんな極端な反応にはならないと思いますが。まあ1980年代とか1990年代のお話ですので。

自分もインスト曲はYMOの諸作や『ビデオ・ゲーム・ミュージック』から入ったクチですが、なぜ「テーマ曲のバリエーション」という構成にすんなり馴染めたのかな…と考えてみたところ、たぶん小学生の頃に『機動戦士Zガンダム』と『機動戦士ガンダムZZ』の音楽が好きで音楽集のレコード(…というかカセットテープかな)を聴いていたから、「テーマ曲の変奏」という音楽表現を子どもの感覚なりに理解できていたのだろうという結論に至りました。

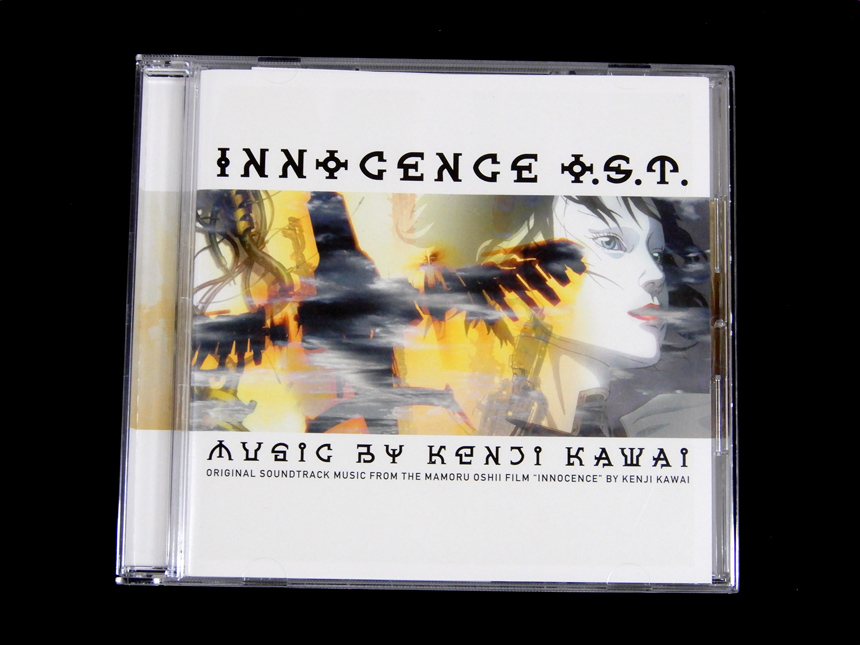

ちなみにハリウッドの某大物音楽編集者さんがプライベートで日本に来たとき都内某所で歓談したのですが、「日本のサントラで何か面白いものはあるかい?」と聞かれたので、『攻殻機動隊』と『イノセンス』(04)のサントラ盤を献呈したっけなぁ…と思い出しました。ちなみにその方は『攻殻機動隊』の音楽のほうが感銘を受けたようでした。

押井守監督作品 「イノセンス」 オリジナルサウンドトラック [通常盤] [CD] – amazon

押井守監督作品 イノセンス オリジナル・サウンドトラック – TOWER RECORDS

Daryl Hall & John Oates 関連商品 好評発売中!

■Eliot Lewis / Enjoy The Ride+Master Plan

Enjoy The Ride (iTunes)