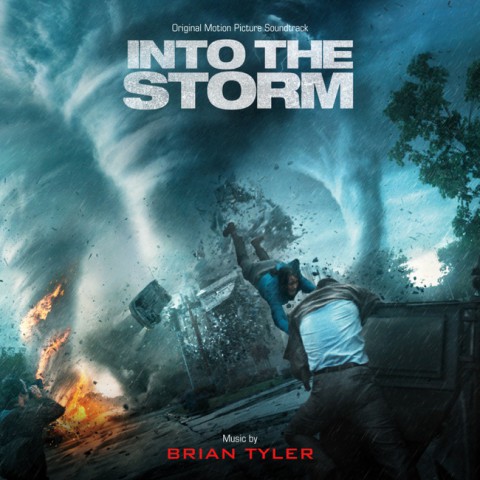

巨大竜巻POV映画『イントゥ・ザ・ストーム』(14)の登場人物は、

主に4つのパーティーに別れています。

その1:地元の高校の教頭先生と、二人の息子のうちの次男

その2:プロのストームチェイサー・チームと女性気象学者

その3:教頭先生の長男と、彼が片思いする女子生徒

その4:YouTubeにジャッカスな動画をアップしているおバカ男コンビ

(お笑い芸人が吹き替えてるのはこの連中)

うーん、生きるか死ぬか実に予測しづらい面々です。

気苦労の多いお父さん兼教頭先生のゲイリー(リチャード・アーミティッジ)

気苦労の多いお父さん兼教頭先生のゲイリー(リチャード・アーミティッジ)

妻の死以来、長男との間に壁が出来てしまった悩める教頭先生ゲイリーを演じるのは、

『ホビット 思いがけない冒険』(12)のトーリン・オーケンシールドことリチャード・アーミティッジ。

トーリンが教頭先生とは、何だかすごく頼りになりそうです。

「危機に陥った息子を救って父の威厳を取り戻す」のか、

あるいは「自分の命と引き替えに息子を救う」のか。

ゲイリーの運命が大変気になります。

コメディアンのマット・ウォルシュがストームチェイサーに。

コメディアンのマット・ウォルシュがストームチェイサーに。

自慢のハイテク装甲車「タイタス」を使って、

竜巻のイケてる映像を撮ることに執着するストーム・チェイサーのピート役は、

『テッド』(12)でマーク・ウォールバーグの上司を演じたマット・ウォルシュ。

ビデオ撮影が趣味のゲイリーの次男を金で釣って撮影スタッフにスカウトするなど、

なかなかの嫌な男っぷりを見せつけてくれます。

こういう一攫千金キャラは総じて生存率が低いですが、

果たしてピートの運命やいかに。

続きを読む